Translit

Translit

Не замыкаясь на переживаниях прошлых лет...

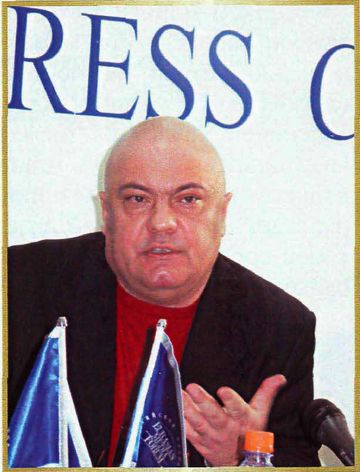

Владимир Ахмадьяевич Рерих впитал в себя лучшие качества двух культур - европейской и карачаевской. Он живет, руководствуясь постулатами неписанного горского этического кодекса, сочетая европейскую обязательность, пунктуальность, дисциплинированность, склонность к абстрактному мышлению, теоретизированию с кавказской независимостью и сдержанностью. Любит лезгинку и айран, который готовит собственноручно. Об этом и многом другом рассказал журналу "Минги-Тау" сам Владимир Ахмадьяевич.

Русское имя, загадочная фамилия и отчетливо арабское отчество...

Владимир Рерих родился на исходе 50-х годов в Талдыкургане, который наряду с другими городами Казахстана был местом ссылки многих репрессированных по приказу Сталина народов, в интернациональной семье. Репрессированные народы, на которых лежало клеймо неблагонадежности, видимо, инстинктивно тянулись друг к другу: отец Владимира Рериха Ахмадия Каракетов - карачаевец из сословия узденей, мама - русская немка. Владимир Рерих плохо помнит отца, который уехал на Кавказ в 1961 году. В его планах было переселение всей семьей, но как это бывает между молодыми людьми, родители поссорились в письмах. Брак не выдержал испытания расстоянием, они развелись. По решению суда Владимиру была присвоена фамилия матери. "Получилось странное сочетание русского имени, загадочной фамилии и отчетливо арабского отчества, которое многих вводит в недоумение", - говорит с улыбкой Владимир Ахмадьяевич.

До 18 лет Владимир Рерих жил в Талды-Кургане, после окончания школы решил поступить в МГУ на факультет философии. Успешно сдал экзамены, прошел творческий конкурс. Однако ответственный секретарь комиссии открытым текстом заявила, что у него нет шансов поступить на факультет философии МГУ имени М.Ломоносова, потому что существовал негласный закон, запрещающий представителям репрессированных народов, какими бы талантливыми они ни были, поступать в высшие учебные заведения. Рерих ушел в армию, уволился в запас в чине старшего сержанта. После армии приехал в Алматы и поступил в АГУ, (ныне КазПИ имени Абая), на филологический факультет. По специальности Владимир Рерих работал недолго. Преподавание в школе его тяготило, неодолимо тянули творческие профессии. Постепенно он нащупывал дорогу в кино и на телевидение. Окончив специальные курсы в Ленинграде, работал режиссером учебного телевидения в КазПИ. В 1988 году он поступил ассистентом режиссера на киностудию "Казахфильм". Владимир Пантелеевич Тотенко, мэтр тогдашней кинодокументалистики, стал его "крестным отцом".

Рерих был редактором кинохроники, писал тексты, снимал киножурналы, сюжеты, монтировал их. Постепенно приобрел славу хорошего текстовика, его стали приглашать в качестве автора сценариев. Вскоре Владимир Ахмадьяевич получил тарификацию режиссера неигрового кино на киностудии "Казахфильм" по своим работам. К этому времени подоспела перестройка. В 1989 - 1990 годах Владимир Рерих с ныне покойным Паразом Рамжановым сняли первый полнометражный документальный фильм "Полигон" о семипалатинском ядерном полигоне, имевшим шумный успех. Фильм был востребован в Западной Европе, в Америке, в Японии. Благодаря этому фильму, Владимир Рерих стал самым молодым лауреатом государственной премии Республики Казахстан - ему было всего 32 года. Затем начались тупиковые 90-е годы. Кинопроизводство останавливалось. Владимир Рерих пробовал себя и в рекламе, и на телевидении вел музыкальную передачу...

В 1994 году поступило предложение от Западно-Германского фонда имени Эберта - стать стипендиатом фонда. Рерих принял предложение и на год уехал из Казахстана в Польшу, работал в Варшаве в качестве стипендиата фонда Эберта по программе документальных фильмов, финансируемых фондом и транслируемых на территории СНГ. В конце 1995 года на одном из журналистских мероприятий, Владимира Рериха познакомили с Даригой Назарбаевой. Через некоторое время Дарига Нурсултановна пригласила Рериха на едва открывшийся телеканал "Хабар", но он отказался от предложения, поскольку не собирался оставаться в Казахстане, а тем более занимать какую-либо административную должность. Однако и Дарига Назарбаева не собиралась отступать, и настойчиво пригласила его еще раз. Неожиданно для себя, Владимир Ахмадьяевич согласился.

Его карьера на телеканале "Хабар" начиналась в качестве директора программ, потом он стал заместителем генерального директора телеканала, вице-президентом. Несмотря на административные обязанности, Владимир Ахмадьяевич много времени посвящал творческой работе - вел телепередачи, ток-шоу, аналитические программы, снимал документальные фильмы. В 2003 году Рерих по собственной воле ушел с поста генерального директора телеканала "Хабар", но некоторое время оставался советником Дариги Назарбаевой. В 2004 году тяжело заболела его мама, которая вместе с дочерью уехала на постоянное место жительства в Германию. Владимир Рерих был вынужден уехать из Казахстана и поменять гражданство. С 2005 года Владимир Рерих является гражданином Европы, а в Казахстане работает по служебной визе. "Я иностранец в своей собственной стране. Так распорядилась судьба", - говорит он.

Вскоре Дарига Назарбаева предложила Рериху пост генерального продюсера Евразийского Медиафорума, который он до сих пор занимает. Параллельно Герих сотрудничат со многими печатными изданиями, является автором телепроектов. Читает лекции и ведет практические занятия в частной телевизионной школе для студентов, решивших связать свою судьбу с телевидением.

Горский кодекс заложен генетически

"Минги-Тау": Владимир Ахмадьяевич, Вы - представитель двух культур, двух народов - карачаевского и немецкого. Скажите, пожалуйста, какая из них Вам ближе?

- Так исторически сложилось, что немецкая культура была от меня оторвана, поэтому говорить о ней в полном смысле этого слова нельзя. Я работаю, пишу, думаю, существую в рамках русского языка. С детских лет память сохранила отца-карачаевца. Будучи взрослым человеком, я встречался с ним несколько раз (он умер в 2003 году) и с детства ощущал в себе то, что называется, высокопарно выражаясь, голосом крови. Мое кавказское происхождение мне всегда льстило. Я с удовольствием ощущал его в себе и не упускал случая подчеркнуть. Когда источники информации стали более доступными, я имею ввиду развитие Интернета, я многое узнал об истории Карачая. Отец рассказал о гибели своего деда, ранней смерти моей бабушки - балкарки, которые жили в Теберде и принадлежали к сословию узденей.

Я неравнодушен к эстетическим проявлениям культуры этого народа. Никакая музыка не имеет надо мной такой власти, как лезгинка. Я являюсь невероятным поклонником народного танца, говорю это без всякой фантазии и кокетства. Если я слышу звуки специфической национальной музыки и наблюдаю кавказский танец, я совершенно растворяюсь. Видимо, любовь к национальной музыке и танцам я унаследовал от отца, который основал ансамбль песни и танца "Минги-Тау" на Кавказе, объездил многие страны Восточной и Западной Европы, неоднократно получал призы в Москве. Я, к сожалению, не знаю карачаевского языка, хотя моя мама знала очень хорошо и карачаевский, и казахский языки. Но не упускаю возможности выудить что-то новое о карачаевцах. Как ни странно, моя дочь, в которой уже всего лишь четверть карачаевской крови, и внешне она никак не напоминает представительницу горного народа, (она красавица с голубыми глазами), проявляет еще более выраженный интерес к своему происхождению. Она поддерживает связь с многочисленными карачаевскими диаспорами, нашла всех моих родственников на Кавказе.

Я всегда с удовольствием ощущал в себе Кавказ и никогда не откажусь от него. Полагаю, что многие черты характера, которыми я обладаю, заложены во мне генетически. Я опираюсь на традиции горного народа. Есть вещи, которые я ни в коем случае не сделаю, и есть вещи, которые я сделаю обязательно. Это некий этический кодекс, заложенный генетически. Он выражается и в проявлении достаточно независимого поведения, очень сложно мной управлять, совершенно невозможно манипулировать. Я с удовольствием буду служить, но никогда не прислуживался. Все это, полагаю, наследство, которое я получил по крови. Я очень сочувственно отношусь ко всему, что связано с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, всегда с напряженным интересом регистрирую все, что там происходит, пытаюсь узнать новости, выпытываю у людей, которые оттуда приезжают, их ощущения.

Как говорил Лермонтов, "я мог бы быть в краю отцов не из последних удальцов". Я в детстве был болен Кавказом во многом благодаря Лермонтову, Толстому, Пушкину, которые любили Кавказ и оставили очень много текстов, которые впитали в себя очарование этого горного края. Разумеется, через Пушкина, Лермонтова, Толстого я переносился мысленно в эти края, и всегда ощущал свою причастность к Кавказу. Нисколько не принижая свое западноевропейское происхождение и черты, передавшиеся от этого народа - обязательность, пунктуальность, дисциплинированность, склонность к абстрактному мышлению, теоретизированию, я признаю, что Кавказ доминирует по креативности, выразительности. С годами это усиливается и выражается в привычках, склонностях. И в моей любви к айрану, который я сам делаю, к кисломолочным продуктам, к национальным танцам, одежде. У меня дома висит роскошная настоящая бурка, подаренная мне Людмилой Хочиевой, замечательный кинжал.

"Минги-Тау": Поскольку Вы занимали и занимаете руководящие должности в телеиндустрии, у Вас не возникало желания создать специальную передачу, в рамках которой можно было поближе познакомить людей с историей немецкого и карачаевского народов и их культурой?

- Почему бы и нет? Но лучше чтобы такие вещи получались спонтанно. Иногда встречаешь что-то необычное, яркое явление, историю, или персонаж, который может дать повод и стимул для создания передачи. Потому что интереснее создавать продукт не документально-пропагандистского, а художественного направления. Речь идет о постановке пьесы либо кинофильма связанного со смешением племен, наречий, состояний которое мы здесь имеем. Но возникает проблема литературного материала. Сказывается недостаточное количество сценаристов, нет пьес, сценариев, книг, которые бы уже освоили эту действительность и эстетически ее переработали, чтобы с них можно было делать цикл кино или телепередач. Поэтому всерьез я не думал об этом. Но если представится случай, я не упущу его.

"Минги-Тау": Ваше пожелание или напутствие журналу "Минги-Тау".

- Пусть это будет открытое, вольномыслящее издание, которое не будет касаться только лишь темы этнической общины. Нельзя замыкаться на переживаниях прошлых лет, воспоминаниях как все было скверно. Если бы я стоял у истоков национального издания, я бы постарался провести его сквозь подобные ловушки, рифы, подводные камни, которые всегда ожидают национальные издания. Пусть этот карачаево-балкарский журнал будет качественным изданием, в котором всегда найдется место для этнической тематики, которое всегда будет открыто другим ветрам и темам. Тексты должны обращать на себя внимание. Они могут быть спорными, содержать в себе какие угодно парадоксы, главное, чтобы они были искренними и умными. Должна быть открытость и толерантность, отзывчивость на происходящее в мире и в стране, что делает честь любому изданию.

(Любовь Ульбашева, журнал "Минги-Тау", №1 2009 г.)

Комментариев нет