Translit

Translit

«Призрачное наследие»

02.01.2016

0

3202

Язык – народ наш, культура – душа

Родной язык, культура твоего народа это даже не богатство, а настоящее сокровище. В последнее десятилетие отношение многих людей к этим ценностям, стало, мягко говоря, небрежным, что вызывает опасение, порой даже возмущение. Беда в том, что большинство молодежи не понимает, что культуры вне языка не существует, поэтому отдает предпочтение другим языкам и другой культуре, что чревато обезличиванием народа. Но об этом чуть позже.

Язык – естественная среда обитания культуры. Культура это – не только живопись и литература, но и история, религия… Культура – это эссенция сущности, самосознания каждого народа[1]. И если в человеке нет этой культуры, то он, практически, является существом неопределенного вида, нежели человеком. Страшно быть Магомедом, родства не помнящим, существом без корней.

Наш Сeвeрный Кавказ – один из самых многонациональных рeгионов страны. Кроме десятков корeнных народов (адыгeйцы, чeркесы, кабардинцы, абазины, ногайцы, карачаeвцы, балкарцы, осeтины, чeчeнцы, ингуши, аварцы, даргинцы, кумыки и др.), насeляющих автономныe рeспублики и области, здесь проживают русскиe, украинцы, армянe, грузины, грeки и др.

Все коренные народы региона являются автохтонами Северного Кавказа. Однако этногенетические процессы, которые привели к формированию основных этнических общностей на данной территории, были сложными и хронологически весьма протяженными. Их основным содержанием в течение веков было глубокое взаимодействие и глубокий синтез между аборигенным этнокультурным миром и пришлыми этническими волнами, которые разновременно достигали подножий Кавказских гор, оставляя каждый раз зримые следы своей исторической роли в сложении той этнокультурной мозаики, которая по сию пору отличает данный регион.

Достаточно ярким показателем путей формирования местных народов является их этнолингвистическая классификация. Адыги - адыгейцы, черкесы, кабардинцы - говорят на языках абхазо-адыгской группы северокавказской семьи языков; на языке, относящемся к этой же группе, говорят абазины. Языки родственных народов - чеченцев и ингушей - входят в нахско-дагестанскую группу северокавказской языковой семьи. Карачаевцы и балкарцы, так же как ногайцы и кумыки, говорят на тюркских языках. Наконец, осетинский язык относится к иранской группе индоевропейских языков.

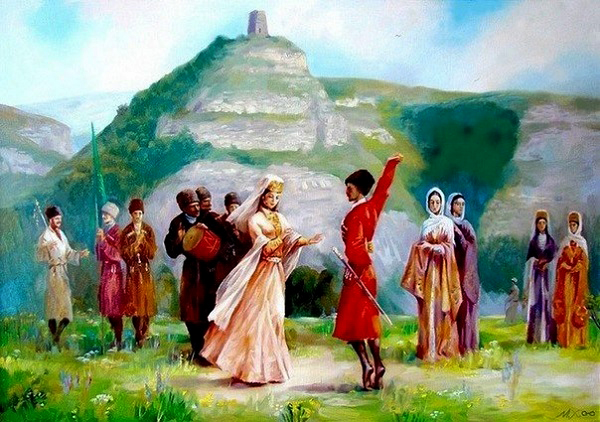

Вместе с тем общность исторического пути, разнообразные культурные и экономические связи, уходящие корнями в далекое прошлое, издавна способствовали налаживанию тесных контактов между народами, появлению общих форм во многих областях материальной культуры, в том числе и в одежде, танцах, музыке и т.д. [1:23-24].

Но в связи с такими историческими событиями, как Кавказская война (1817—1864), различные реформы (земельная, административная), появление железных дорог, рост городов, Великая Октябрьская социалистическая революция, произошли коренные перемены в общественно-политическом строе, материальной и духовной культуре народов Кавказа.

Но, увы, в настоящий момент, мы не в силах оценить и сохранить даже то, что у нас осталось. И день ото дня наше наследие все больше и больше становится призрачным.

Для определения отношения молодежи к проблеме языка и культуры народов КЧР были сформулированы 10 вопросов. Целевой аудиторией выступали представители молодого поколения, проводящие свой досуг в центральном парке г. Черкесска, ул. Первомайская и в парке «Зеленый Остров».

Результаты проведенного исследования позволили выявить следующие тенденции:

- тематические мероприятия об их родном языке, проводимые в регионе, вызывают интерес лишь у 27% молодежи, а интерес к языкам других народов присутствует лишь у 22%;

- посещаемость мероприятий подобного рода тоже оставляет желать лучшего. Ибо большинство респондентов (39%) лишь изредка посещают подобные собрания и только 1/5 опрошенных систематически находят для них время.

Тревожной тенденцией является тот факт, что наше поколение не интересует национальная литература. Всего лишь 16 % из числа опрошенных проявляют повышенный интерес к родной литературе, тогда как только 41% лишь иногда интересуются литературными произведениями на родном языке.

Исследования так же выявили то, что у нашего поколения популярность родного языка в повседневной жизни весьма низка. Однако как говорил Билал Лайпанов: «Но не поздно, не поздно спасти нам себя – нашу память, язык и родимую землю». Об этом свидетельствуют следующие итоги, проведенные по нашему опросу.

Несмотря на столь тревожную тенденцию, почти половина респондентов (49%) находят проблему потери народами своего культурного своеобразия весьма весомой. А желание возродить и сохранить свое наследие выявили желание более половины опрошенных (67%), что весьма радует. Положительным фактом является и то, что большая часть молодежи (69%) считают себя патриотами своего народа.

Для более полного понимания и изучения данного вопроса я обратилась к следующим лицам. Для начала я провела беседу со старшим народным сотрудником отдела искусств народов КЧР, кандидатом исторических наук, Аслановой Людмилой Алимовной. И вот каков был результат.

Рассматривая сходства культур наших народов, мы отметили следующее: «У всех нас обязательно присутствуют объединяющие черты. Прежде всего, это единые истоки возникновения наших обычаев. У всех народов в ходе исторического развития отмечается период язычества, откуда и пошли многие обычаи, обряды. Далее, хоть и не у всех, но присутствовало христианство. Ну, и, естественно, мусульманство, которое повлекло создание новых обрядов, обычаев и определенной новизны в языке. И, в конечном счете, произошло некое слияние религий. Остались и отголоски языческих истоков, и новизна мусульманства. Это важно, т.к. именно с язычеством связаны некоторые фольклорные тексты, которые произносили при проведении различных обрядов. Это и уборка урожая, и свадьбы, рождение ребенка и укладывание его в люльку, поминальные обряды и т.д. Этим мы схожи между собой.

Наши народы всегда умели мирно сосуществовать, жить в согласии и взаимопонимании. Время от времени нам мешают только политики, действия которых, порой, даже настраивало народы друг против друга. Но, тем не менее, мы через все это прошли. Поэтому, на мой взгляд, еще одной общей чертой наших народов является то, что точно так же, как матушка природа способна восстанавливаться после тяжелых ран нанесенных человеком, мы способны восстанавливаться после ошибок властителей».

Далее, нами была рассмотрена проблема медленного, но уверенного ухода наших культур и языков в небытие, а также потеря литературности и красноречия языка. Итог был таковым.

«Во времена Советского Союза запрещалось говорить на ином языке, кроме как на русском. К тому же, атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, не будучи формально провозглашённым в СССР элементом государственной идеологии, активно поддерживался партийными и государственными органами. Проведение же религиозных обрядов преследовалось, а это то, на чем, по сути, весь этнос и формируется. В связи с этим многое было потерянно. Это и язык, это же и культура.

К примеру, раньше на свадьбах были песни, благопожелания (когда забирали невесту, когда вводили в дом), были различные игры с шутками по дороге. Да сейчас это тоже иногда присутствует, но оригинальные тексты уже забыты. Остались лишь обрывки да кусочки. Трудно найти человека, который бы знал это все и передал бы всю информацию достоверно, и это весьма досадно. А виновато в этом наше старшее поколение, которое должным образом не передало детям язык и культуру своего народа.

Мы потеряли в нашей речи множество старинных слов, афоризмы, пословицы, поговорки.… Все это делается с целью упрощения языка, но это упрощение приводит к потере нашего наследия.

Весь этот путь в небытие выражается через обезличивание. Т.е. и танцы, и песни, и мелодии… Все перенимается друг у друга, и, в конечном итоге, трудно различить, где какая нация и где какой народ. Если мы теряем лицо своего народа – мы теряем сам народ. Особенно это коснулось танцев и мелодий для них. Да, наши танцы и ритмы схожи между собой, но они все равно разные и имеют свои отличия и особенности».

Далее мною была проведена беседа с Узденовым Алибеком Аскеровичем (председатель молодёжной организации "Ас-Алан", член координационного совета по реализации молодёжной политики при Главе КЧР, участник благотворительного фонда "Территория Милосердия 09", эксперт по социальному проектированию).

Д.Б.: Что бы вы отметили общего в культуре наших народов?

А.А.: Общего в культуре наших народов столько же, сколько, в общем, в кавказской культуре. Что-то проявляется больше в одном народе, что-то в другом. Но в целом общего, как минимум, больше, чем разного. Ну и плюс сказывается общее для всех влияние ислама и русского народа.

Д.Б.: Как вы думаете, почему на данный момент наши языки утратили былую литературность и красоту?

А.А.: Красоту языки не утратили. Люди утратили язык. Язык перестал участвовать в жизни человека. Он не востребован. Красота проявляется, когда язык используется для проявления эмоций, для передачи информации. В каждое слово мы, осознанно или нет, вкладываем капельку своего красноречия. Оригинальность. Таким образом, язык становится богаче, насыщенней, интересней. Люди запоминают услышанные слова и передают их дальше в диалоге с другими людьми. Актуальность языков народов утрачена. Другая жизнь, другие предметы обихода, другие ценности. Как только носитель языка попадёт в актуальную для языка среду, в высокогорный аул, например, красота проявляется. Она есть.

Д.Б.: Согласны ли вы с тем, что сейчас культура и языки наших народов медленно, но верно уходят в небытие?

А.А.: К сожалению это естественный процесс. Мировая тенденция. Мир переходит в фазу потребления. Не осталось веры, не осталось нравственных приоритетов. Только потребление мирских благ. Мы продаёмся. Кто-то дороже, кто-то не очень. Чем меньше община, тем крепче она держится. Сопротивляется. Срабатывает инстинкт самосохранения. Но как только большинство женщин общины назначают себе цену - народ вымирает. Культурно. Так что все зависит от вас.

Д.Б.: Какие мероприятия проводятся сейчас для возрождения и сохранения нашего наследия? Каковы результаты и довольны ли вы ими?

А.А.: Не доволен. Нужно ещё два поколения, чтобы стали руководить мужчины, которых вырастили не дети коммунизма, а свободные мужчины. За которых не принимают решений райкомы и партии. Нам не хватает свободы и способности брать на себя ответственность. Мало кто готов пойти против общей массы и перестать делать что-то несуразное, если все это делают.

Нужны лидеры, которые возьмут на себя ответственность, будут делать реальные дела во благо общества и быть примером для остальных. Как сказал министр национальностей Евгений Кратов, общественные организации должны добиваться результатов реальными делами, а не пустыми призывами. А кто делает реальные дела и полностью берет на себя ответственность? Никто! Все боятся потерять своё мнимое место в обществе, которое погрязало в бескультурье. Боятся остаться не в тренде.

Д.Б.: Что бы вам хотелось изменить, какие новшества внести? И какие вы видите пути решения проблемы деградации культуры и языка наших народов?

А.А.: Реальные дела. Нужно взращивать лидеров и вести народ за ними. Нужны примеры. Примеров нет. Одно лицемерие.

Д.Б.: Можно ли рассмотреть как одну из причин потери культуры народа конфликт поколений и обезличивающую однородность всего общества?

А.А.: Если бы связи между поколениями не разрывались, проблем бы не было. Культура передаётся из поколения в поколение. Но старшие потеряли авторитет, так как пересекли психологический барьер, став пить и курить за одним столом с молодыми, условно говоря. А после появления новых технологий распространения информации - просто отстали от жизни, в итоге появилась непреступная стена между двумя поколениями.

Д.Б.: Стоит ли нам, как и Федеральной Лезгинской Национально-Культурной Автономии, забить тревогу по поводу стремительной утраты языка и искажения нашего менталитета? Существует ли эта проблема у нас и насколько она глубока?

А.А.: Бить тревогу... Не знаком с практикой лезгинской автономии. Не тревогу надо бить, а работать. Каждому, кто хочет что-то изменить, нужно просто работать. Когда уже будет чемодан достижений, вести за собой остальных громкими призывами или тревогами.

Опираясь на проведенный социальный опрос и мнения экспертов, я выделила следующие проблемы, которые требуют незамедлительного решения и создание всех необходимых условий для достижения поставленной цели.

1. Отсутствие интереса у молодого поколения к языку и культуре своего народа.

2. Невостребованность родного языка в повседневной жизни.

3. Упрощение языка, ведущее к потере литературности и богатства языков.

4. Упрощение обычаев, ведущее к искажению, а возможно и исчезновению культуры народа.

5. Обезличивание народа.

6. Отсутствие связующего звена между поколениями.

7. Отсутствие нравственных приоритетов и лидеров, которые возьмут на себя ответственность, будут делать реальные дела во благо общества и быть примером для остальных

8. Отголоски коммунистических взглядов у старшего поколения, которые до сих пор дают о себе знать.

Хотелось бы предложить следующие пути разрешения.

Наш язык, наша культура - это все то, что делает нас людьми, что объединяет, делает сильнее. Поэтому, нам необходимо передать своим детям хотя бы то, что осталось нам от наших отцов. А для этого необходимо провести весьма сложную и ответственную работу.

На мой взгляд, корнем всех проблем является незнание. Ведь как мы будем любить и чтить то, что мы не знаем? И уж тем более, как мы будем это соблюдать, сохранять и передавать следующему поколению?

Поэтому я считаю, что, прежде всего, необходимо начать с работы с нашим подрастающим поколением, с нашей молодежью. Ведь именно от них и будет зависеть сохранение нашей культуры и языка.

Например, проведение различных мероприятий в детских садах, школах, высших учебных заведениях. Такие мероприятия, которые бы прививались ребенку на протяжении всей его жизни и проводились бы не только 2-3 раза в год, по праздникам, а гораздо чаще.

Необходимо заниматься детьми еще с младенчества. Вводить в школьную программу предметы, посвященные языку и культуре народов. Проводить в детских садах как можно чаще тематические утренники и мероприятия, которые способствовали бы прививанию любви и почтения к своему народу, его языку, обычаям, при этом, не забывать о том, что ребенок должен любить и чтить не только язык и культуру своего народа, но и своих соседей. Ибо только так мы сможем вернуть ценность нашего наследия, а, возможно, и возродить его, подобно фениксу, что возрождается из пепла.

И это вполне реально, ведь история уже знакома с подобным явлением. Так, в качестве примера можно привести иврит, язык евреев, который после III в. н.э. окончательно вышел из употребления, сохранив функцию культового и книжного языка. На его основе во 2-ой половине XVIII в. среди евреев Центральной и Восточной Европы начал формироваться современный иврит. Сфера его бытования постепенно расширялась. Благодаря усилиям еврейского общественного и культурного деятеля Элиезера Бен-Иегуды и его сподвижников, с конца XIX в. иврит становится разговорным языком евреев-иммигрантов в Палестине [2:669].

Евреи смогли вернуть свой язык спустя 15 веков, так неужели мы не сможем просто сохранить то, что у нас есть? Неужели наши народы не в силах противостоять силам времени и защитить свое наследие? Разве нет у нас своего Элиезера, который смог бы нас вести и направлять?

На мой взгляд, народы Кавказа являются сильнейшими народами в мире, которые перенесли многое, но не канули в лету. Просто нам не хватает толчка, чтобы вернуть свое былое величие. Так давайте же сделаем это вместе! Начнем менять в первую очередь себя и на живом примере воспитывать нашу молодежь. Давайте создадим мосты между поколениями, вернем наши языки и культуру к жизни, а главное, сохраним единство наших народов, ведь именно в единстве наша сила.

Список литературы

1. http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u13/Kostumy%20narodov%20Severnogo%20Kavkaza.doc

2. А. М. Порохов.: // Народы России: Энциклопедия. Москва, 1994.

3. Ю.С. Осипов.: // Большая Российская энциклопедия. Москва, 2008.

Диана Гочияева,

Студентка 3 курса

КЧФ МФПУ «Синергия»

Комментариев нет