Translit

Translit

Хазарские конфедераты в бассейне Дона

09.12.2016

0

4208

Афанасьев Г.Е., Вень Ш., Тун С., Ван Л., Вэй Л.,

Добровольская М.В., Коробов Д.С., Решетова И.К., Ли Х.

Институт археологии РАН, Москва, Россия

Лаборатория современной антропологии, Школа естественных наук,

Фуданьский университет, Китай

Задача проекта РФФИ 13-06-12010-офи-м состояла в исследовании культурной, популяционной и генетической специфики той части населения Хазарского каганата, археологические памятники которого концентрируются в лесостепной зоне бассейна Среднего Дона. Основное внимание было уделено носителям катакомбного обряда погребения, донским аланам, отождествляемым с упомянутыми в письменных источниках этнонимами «ясы», «асии», «бурт/фурт-асы», «ас-келы». Предполагается, что генетически они связаны с подразделениями северокавказских алан – «ас/аш-дигоров», переселившихся в середине VIII в. в Донецко-Донское междуречье для охраны северо-западных рубежей Хазарского каганата. Комплексное применение широкого спектра как традиционных для исторических дисциплин методов, так и специфических методов, присущих естественнонаучным дисциплинам, значительно расширило возможности извлечения новой исторической информации из археологического и антропологического источников.

Археологический аспект

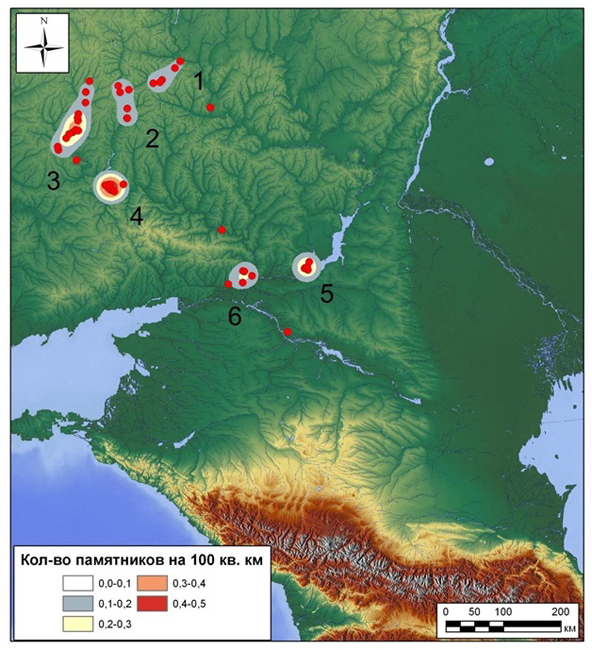

В последние десятилетия отчётливо проявляются противоречия в интерпретации данных письменных источников о локализации центральных земель Хазарии в IX в. и информации археологического источника. Для решения этого вопроса была предложена процедура анализа ГИС-методами плотности ареалов и взаимосвязи 48 городищ хазарского времени в Волго-Донском междуречье, которые дают представление о системе обороны Хазарского каганата в целом и о «центральности» защищённых областей этой страны. Особый интерес представляет география крепостей геометрической формы, построенных в первой трети IX в. из сырцового, обожженного кирпича или обработанных каменных блоков и отражающих новое явление в фортификационном зодчестве населения Юго-Восточной Европы, уходящее в традиции позднеантичной –ранневизантийской полевой архитектуры. Выделено 6 фортификационных агломераций – укрепрайонов (рис. 1), которые сопряжены с поселениями и могильниками разных этнокультурных групп населения Хазарского каганата, обладающих специфическими особенностями погребальных традиций.

Рис. 1. Фортификационные агломерации

и плотность городищ хазарского времени в Волго-Донском междуречье

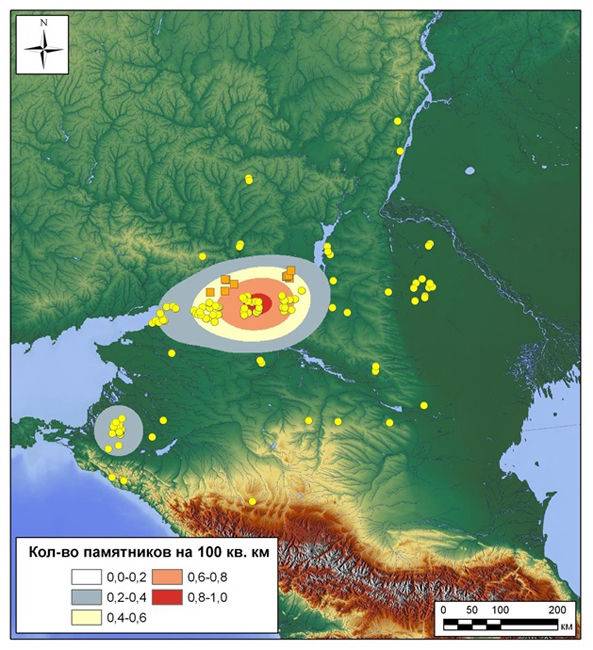

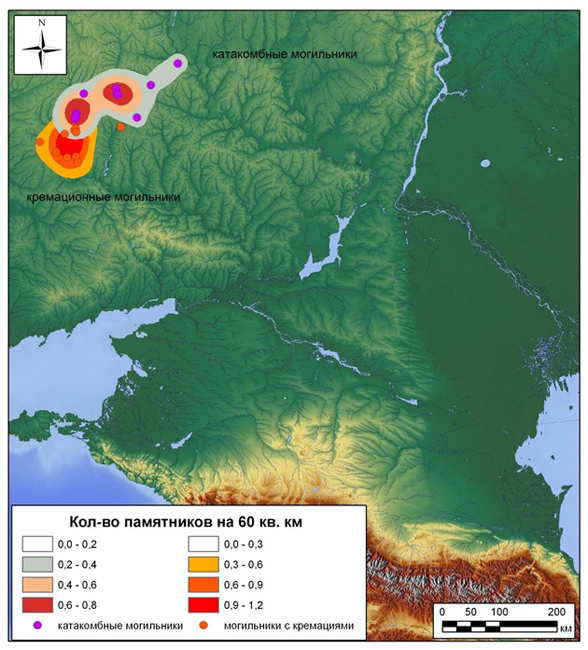

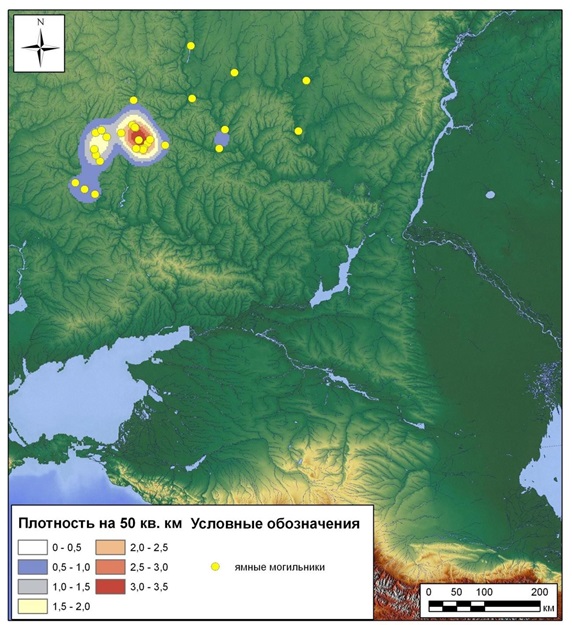

Пространственный анализ выборки из 300 подкурганных погребений хазарского времени, зафиксированных в Волго-Доно-Кубанском междуречье, привёл к выводу о том, что наивысшая концентрация таких памятников в IX в. приходится не на Нижнее Поволжье, а на бассейн Нижнего Дона (рис. 2), где она совпадает с ареалами Цимлянской и Семикаракорской оборонительных агломераций (№ 5, 6). Исследование ареала и плотности 9 катакомбных могильников (рис. 3) показывает их тяготение к трём крепостным агломерациям в лесостепной зоне – в долинах Тихой Сосны (№ 1), Оскола (№ 2) и Северского Донца (№ 3). Кроме населения, практикующего катакомбный обряд погребения, с укрепрайоном в долине Северского Донца (№3) территориально сопряжено и население, практикующее кремационный обряд, о чём свидетельствует анализ ареала и плотности 10 могильников с трупосожжениями (рис. 3). Иную картину рисует ареал 32 ямных могильников и отдельных погребений (рис. 4). Выясняется, что они вообще не связаны ни с одним из выделенных укрепрайонов хазарского времени. Полученные результаты анализа археологических материалов значительно корректируют предложенные историками модели локализации страны хазар в IX в. Нижнем Поволжье и их конфедератов, проживавших в лесостепной зоне бассейна Дона. Они дают веские основания полагать, что в 30-40-х годах IX в. в Хазарском каганате происходят активные внутриполитические процессы, направленные на государственную самоидентификацию с маркировкой рубежей станы фортификационными сооружениями.

Рис. 2. Ареал и плотность подкурганных погребений

хазарского времени в Волго-Доно-Кубанском междуречье

Рис. 3. Ареал и плотность катакомбных и кремационных могильников

в лесостепной зоне Донецко-Донского междуречья

Рис. 4. Ареал и плотность ямных погребений

салтово-маяцкой культуры в лесостепной зоне бассейна Дона

Антропологический аспект

Оценить многогранность сложившейся в середине VIII в. в Донецко-Донском междуречье этнокультурной ситуации, применяя лишь методы классической антропологии – краниометрию, остеометрию, одонтологию, в настоящее время уже невозможно. Были проведены углублённые, комплексные палеоантропологические исследования нескольких серий носителей салтово-маяцкой культуры. Изучены новые коллекции из катакомбных могильников Дмитровский, Верхнесалтовский-IV, Маяцкий (селище) и Подгоровский, а также из ряда ямных некрополей, открытых в бассейнах Северского Донца и Оскола. В итоге удалось выявить ранее не известные особенности, характеризующие отдельные стороны жизни и быта носителей салтово-маяцкой культуры – демографическую структуру, круг брачных связей, тип питания и хозяйствования, что позволяет судить о степени консолидации тех или иных групп населения, практикующих катакомбный и ямный обряд погребения.

Многомерный статистический анализ широкого круга краниологических характеристик подтвердил сделанный ранее Т.С. Кондукторой вывод о выделении сложившихся на сармато-аланской основе двух морфологических подтипов в каждой из исследуемых серий из Маяцкого и Дмитровского катакомбных могильников. Оба краниологических комплекса находятся в пределах единства краниологических особенностей, описанных ранее для аланских групп. Процент встречаемости эпигенетических признаков на черепе и посткраниальном скелете не превышает средних величин.

Изучение одонтологических данных методом главных компонент позволило выявить четкую межгрупповую дифференциацию женской группы индивидов, ограниченную пределами памятников. Наибольшую близость к аланским материалам проявила одонтологическая выборка из могильника Ржевка, расположенного в пограничном со степью лесостепном регионе. Одонтологический источник создаёт впечатление относительной однородности компонентов внутри аланского кластера, говорящий о европеоидном происхождении, в отличие от индивидов из ямных погребений, среди которых присутствует примесь восточного одонтологического типа.

Демографическая специфика аланских групп населения, выражается в сравнительно высоких для Средневековья показателях продолжительности жизни и уровня рождаемости. Эти демографические параметры получают особую значимость на фоне явно выраженных в антропологическом материале маркёров частых локальных военных столкновений, сохранившихся на костях следов нападений на аланские группы населения. Некоторые показатели позволяют говорить о том, что сумма стрессов, переживаемых мужской половиной общества, начиная с детства, была, как правило, больше, чем у женщин.

Высокую степень консолидации аланского общества подтверждают и результаты изотопного анализа коллагена костной ткани. Соотношение стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани указывает на высокую долю растительного компонента в структуре традиционного питания и умеренное употребление мясомолочных продуктов, а также выявляет традицию разведения культурных растений типа фотосинтеза С4 (предположительно, просо). Этот рацион был стабилен и типичен для мужчин, женщин и детей из обоих могильников. Вопрос о степени оседлости населения рассмотрен путём анализа данных о соотношении изотопов стронция в костной ткани и эмали зубов людей и животных. Первые результаты 87Sr / 86Sr, полученные при исследовании образцов из Верхнесалтовского могильника и Дмитриевского могильника (0,708250 и 0,709595 соответственно) показали сходство величин.

Генетический аспект

Задача генетического направления данного проекта состояла в выделении ядерного и митохондриального ДНК из костных остатков погребенных в катакомбных могильниках VIII-IX вв. салтово-маяцкой культуры. Однако уже на стадии предварительной интерпретации первых полученных результатов анализа, стала очевидна необходимость привлечения для сравнения более широкого круга источников – северокавказских аланских серий IV–VII вв., южнорусских позднесарматских серий, а также серий, характеризующих население Южно-Русских степей и Северного Кавказа в эпоху раннего железа и бронзы. Поэтому состав участников этого направления расширился, к работе над этим материалом дополнительно были приглашены сотрудники Лаборатории современной антропологии Фуданьского университета (Китай), Центра геогенетики университета Копенгагена (Дания) и Департамента археогенетики института Макса Планка (Германия). Откорректированная программа генетических исследований и объём анализируемого материала (126 образцов) вышли далеко за формальные хронологические рамки тематики настоящего проекта. Для анализа отобранных образцов сотрудниками Фуданьского университета на первом этапе были применены маркёры Y-STR (Y- chromosome Short Tandem Repeats). Затем образцы изучались с помощью технологий Y-SNP (Y-chromosome Single Nuclear Polymorphism), а на завершающей стадии использовались аутосомные маркёры. Некоторые предварительные результаты анализа сармато-аланской ДНК изложены в таблице:

Установлено, что в рамках II-IX вв. мужская линия населения, традиционно связываемая с сармато-аланскими этническими подразделениями, представлена Y-хромсомными гаплогруппами G2a-P15+, R1a1a1b2a- Z94+&Z95+, J1-M267+ and J2a-M410+. Женскую линию характеризуют митохондриальные гаплогруппы I4a, D4m2, H1c21, K1a3, W1c и X2i. Анализ аутосомных маркёров показал, что, хотя в генофонде изученных популяций фиксируются примеси разных направлений, в целом же можно говорить о том, что здесь обнаружены типичные европейские генотипы.

Сведения об авторах:

Афанасьев Геннадий Евгеньевич, рук. проекта, д.и.н., проф., г.н.с. отдела теории и методики ИА РАН, gennady.afanasiev@mail.ru

Ван Лисян, сотрудник лаборатории современной антропологии Фуданьского университета, Китай.

Вень Шаоцинь, сотрудник лаборатории современной антропологии Фуданьского университета, Китай.

Вэй Ланьхай, сотрудник лаборатории современной антропологии Фуданьского университета, Китай, ryan.lh.wei@gmail.com

Добровольская Мария Всеволодовна, д.и.н., в.н.с. отдела теории и методики ИА РАН, mk_pa@mail.ru

Коробов Дмитрий Сергеевич, д.и.н., с.н.с. отдела охранных раскопок ИА РАН, dkorobov@mail.ru

Ли Хой, проф., главный исследователь лаборатории современной антропологии Фуданьского университета, Китай, LHCA@FUDAN.edu.cn

Решетова Ирина Константиновна, к.и.н., м.н.с. отдела теории и методики ИА РАН, reshetovairina@yandex.ru

Тун Синьцзу, сотрудник лаборатории современной антропологии Фуданьского университета, Китай.

Комментариев нет