Translit

Translit

О традициях народной одежды и борьбе с ними в советские годы

И.М. Каракетова

Народный костюм ценнейший памятник народного творчества. Костюм - выразитель социальной и индивидуальной характеристики человека; его эстетического вкуса, характера, возраста, пола. Коренной обитатель (автохтон) страны, региона всецело принадлежит среде, в которой обитает. Его пища и одежда зависят от окружающей среды. Выбор ткани и формы главным образом обусловливался климатическими условиями местности, где жил тот или иной народ, а отделка одежды, её украшения соответствовали уровню промышленного развития. Одежда - составная часть материальной и духовной культуры. С одной стороны это материальные ценности, созданные трудом человека, которые удовлетворяют наши потребности; с другой - произведения декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующие человека. Костюм относится к числу устойчивых этнических признаков и дает богатый материал для познания национальной культуры того или иного народа, а порой и ключ к пониманию некоторых вопросов конкретной истории, этногенеза, исторических связей и взаимовлияния народов, проблемы сближения наций. Наши предки читали костюм как книгу. Так же как по мундиру военнослужащего видно: род войск, звание, награды, где воевал и так далее. Глядя на одежду человека, сразу можно было определить, кто он такой и откуда, а значит, и как себя с ним вести. Кроме того, одежда - специальное средство защиты человеческого тела.

<...>

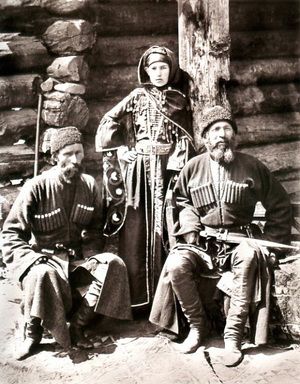

Народный карачаево-балкарский костюм, как и всех горцев Кавказа был очень красочным и своеобразным. Он сохранил в себе следы влияния местных кавказских традиций и элементов древнетюркского костюма: орнамент, украшения. В солярных мотивах (изображение Солнца, звёзд), зооморфных - кручёные "бараньи рога", растительный - "трилистник", геометрический орнамент идущий ещё с майкопской и кубанской культур, в вышивке и аппликации нашли отражение древние воззрения и языческие верования карачаевцев. Не только эстетические идеалы, но и сложное восприятие полного противоречий и загадок мира лежат в основе использования для украшения из серебра, сердолика, бирюзы, золота, рубина и других материалов, которые выполняли в костюме, помимо декоративной, охранную функцию - играли роль оберегов. Большое значение в выяснении ранних форм одежды карачаевцев, как и у других народов мира, имеет знакомство с археологическими памятниками культуры тюркского мира. По каменным статуям, находимых в большом количестве в степном Предкавказье, можно составить определенное мнение об одежде кочевых древнетюркских племён. В истории известно например, что именно от древних тюрков идёт обычай ношения штанов как мужчинами так и женщинами. Это было связано с необходимостью езды верхом, так же прирученной тюрками лошади.

Н.И. Веселовский подчёркивает прямую линию преемственности, связывающую одежду ряда кавказских народов с одеждой изображённых на "каменных бабах" . Многие археологи и этнографы обращали внимание на проработанные детали костюма как на женских, так и на мужских статуях. Археолог, графиня П.С. Уварова в своих исследованиях отмечает "...совершенно особый тип каменных фигур, встречаемых на Кубани, вдоль Кавказского предгорья...", в одежде которых она видит "тонкие черкески, перетянутые поясом и отделанные галунным орнаментом..., что напоминает нынешние костюмы".

На богатых археологических материалах накопленных с археологических раскопок Байрым, Верхний Чегем, Курноят, Ташлы-Тала, Къарт-Джурт, Хурзук и многих других мы имеем обширный материал, по которому можно восстановить народную горскую одежду. По фрагментам одежды найденных в могильниках установлено, что они изготовлялись из кожи, шерсти, войлока, домотканой и привозной тканей. Это естественно, потому как карачаевцы и балкарцы с древнейших времён занимались скотоводством, имели богатую сырьевую базу для изготовления одежды не только для своей семьи, но и для обмена, продажи. Из привозных тканей в особом почёте у горцев были бархат, парча, шелка и полушелка. Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды кочевничьей знати ещё в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало "носить шёлковую одежду, а также крытые шёлком тёплые войлочные халаты и шубы". Такую же одежду носили карачаевцы и балкарцы до конца XIX века. Одежда подразделялась на нательную и верхнюю, на праздничную и обрядовую, т.е. свадебную или траурную. Также делилась на половозрастное и социальное, имела яркую цветовую окраску, как у всех народов мира. Особенно выразительным и красивым был женский национальный костюм.

После Октябрьской революции молодая советская власть стала вести яростную борьбу не только с "врагами народа", кулаками и религиозными деятелями, но и с национальной культурой, традициями и обрядами горцев. Веками создававшаяся и отшлифовывавшаяся от поколения к поколению народная культура по велению Советской власти мгновенно стала "пережитком прошлого". Традиционно-бытовая культура, горский этикет, народная педагогика столетиями складывалась в тесном контакте с религией и вместе с ней попала в опалу новой власти. Дело дошло до того, что в национальных регионах Северного Кавказа началась агитация против национальной одежды, которая стала считаться пережитком прошлого и его ношение стало показывать "отсталость горца". Так в "Положении о бытовых секциях" при сельских Советах, в которые входили женщины - члены сельсоветов и представители общественности, указывалось, что в функции секции входит: "Разработка вопросов по раскрепощению женщин от рабских пережитков семейного быта (уничтожение взглядов на женщину, как на рабыню, борьба с ношением металлических нагрудников и поясов, т.д.)". Как пишет в своей книге "Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XIX вв" Е.Н. Студенецкая, "борьбу против нагрудников и поясов объясняли тем, что они слишком дорого стоят". В рамках данной политики проводилась и кампания "Пальто - горянке". Начиная с 1928 года эту кампанию новая власть проводила в течении ряда лет по всем национальным областям Кавказа. Вот текст этого постановления:

"1. Как результат векового бесправия горской женщины существует обычай, что девушки и пожилые женщины не носят тёплой одежды. Этот обычай при наличии суровых зимних месяцев лишает девочек возможности посещать школы, а взрослым женщинам принимать участие в общественной работе и тем самым является тормозом приобщения горянок к общественно-культурной жизни. Обычай этот влечёт также массовые заболевания и калечение женской бедняцкой массы, в силу экономического положения вынужденной выполнять работу вне дома (ношение воды. Уход за скотом) без тёплой одежды.

2. Первое краевое совещание комиссии по улучшению труда и быта горянок считает, что искоренение этого обычая является насущной потребностью в национальных областях. Организованное проведение длительной кампании за тёплую одежду горянок должно явиться наступлением дела искоренения старых обычаев, оставляющих горянку в неравноправном положении. Эта кампания дает возможность провести в широких массах горцев и горянок разъяснение существующих законодательств Советской власти о равноправии горянки и борьбе с бытовыми преступлениями".

Вот так ношение удобной для местных условий национальной одежды "стало" признаком отсталости, а затем и в бытового преступления. Бедным слоям населения тяжелые ватные пальто раздавали бесплатно, а большинству было предложено покупать самим. Как это похоже на нынешние времена, когда государство любыми путями, включая и уничтожение национальной культуры народов, "выколачивает" деньги со своих граждан. Но как горянке в таком ватном пальто доить корову или сесть на коня, чтобы поехать в соседнее селение к родственникам. И как объяснить приехавшим из городов уклад горской жизни. Горцы находились на отгонных пастбищах со скотом, где они доили и коров и барашек и коз, заготовляя на зиму семье и для продажи отменный сыр и масло, стригли шерсть, валяли мясо. А дома оставляли слабый скот или несколько коров для того, чтобы в семье было молоко и кисломолочные продукты. И за ними смотрели естественно женщины в семье. Читая всё это задаёшься вопросом, неужели горцы, так высоко вознесшие культ матери, не подумали о её здоровье? Ведь в Карачае культ женщины был высок. С рождения девушку оберегали и охраняли все мужчины рода, молодую невестку трепетно оберегали родные мужа. А авторитет и почёт матери был и остаётся священным на Кавказе. И как у женщины, которая делала всю одежду для членов семьи сама, не было тёплой одежды? Ведь она вязала тёплые носки, штаны из шерсти, шила из кожи тулупы, штаны, обувь для членов семьи. Конечно же, была.

Описание тёплой женской одежды мы находим трудах исследователей Кавказа. Тип тёплой одежды горянок определялся природными условиями, сословной принадлежностью и благосостоянием семьи. В номенклатуру типов тёплой одежды горянки входили:

1. Тон - шуба (тулуп или дубленка, как назвали бы ее сейчас), которую шили из шкуры овцы или другого меха.

2. Къаптал - одежда сшитая из ткани, стёганая на шерсти или вате, а также подбитая или отороченная шкурками диких животных.

3. Палтон джауулукъ - плед - наплечная шаль, из толстого сукна или шерсти.

4. Уюкъла - войлочные сапоги обшитые галунами или аппликацией из кожи.

Женские шубы в Карачае считались престижной одеждой. Шились они аналогично мужским шубам. Шубы входили в приданное девушек и материал для них подбирался очень тщательно. Шубы шились отрезными по талии, прилегающим в верхней части и расширяющимся вниз от талии. Воротника обычно не было. Застёгивали от ворота до талии встык, на мелкие и круглые серебряные или шнуровые пуговки. Такие шубы были очень удобны в носке и эффектны, подчёркивая красоту и стройность горянки. В сильные холода горянки носили "джыйгъыч тон", приталенные шубы с оборками сзади и по бокам. В основном шубы шились из овечьей шкуры, длинный мех остригали, чтобы шуба была лёгкой.

Очень ценились шубы из шкурок новорожденных ягнят - кёрпе тон, а также из шкурок мертворожденных ягнят - ажгель тон. Ажгель тон шили обычно для маленьких детей, так как материал был очень мягким и легким. Шили шубы также из шкур диких животных: куницы, белки, лисы, зайца, даже молодого турёнка. В стародавние времена шили и нагольные шубы, но со второй половины ХIХ в. стали шить "крытые" (тышланнган тон). Социальные верхи и зажиточные горцы "крытые" шубы шили из однотонных и дорогих шерстяных тканей, парчи, бархата, шёлка. Основная масса населения носила шубы крытые из чёрного сукна или нагольные. Молодые женщины и девушки праздничные шубки обшивали бархатом, украшали золотой или серебряной вышивкой и галунами, подбивали беличьими шкурками - пгийин тон, мерлушкой - элтир тон. Часто ворот, борта и подол окаймляли мехом. Но главной одеждой замужней и пожилой женщин был къаптал.

В прохладное время в суровых высокогорных условиях женщины носили къапталы - платье, стёганное шерстью или подбитое шкурками диких животных. Это была универсальная одежда, как праздничная, так и повседневная. В соответствии с назначением он разделялся по покрою и материалу. Къаптал имел покрой черкески: длинный, с раскрытой грудью, распашная, с цельными передними полками и спинкой, с боковыми клиньями. Плечи перекидные, рукав вшит по прямой линии с переходом к боковому шву, без ластовиц. Длина рукава на къапталах пожилых женщин была до запястья. У более молодых на праздничных къапталах рукав делали иногда до локтя. Застёжка у пожилых женщин шла от ворота до талии из маленьких металлических или нитяных головок. У молодых женщин къаптал шился с открытой грудью и с несколькими пуговицами у талии. Длина къаптала у карачаевок доходила до щиколотки. Материалом служили плотные ткани: шелк, атлас, кашемир, сатин, бархат. Обычно пожилые горянки носили къапталы темных оттенков: черные, темно-синие, серые, зеленые. Молодые женщины носили къапталы ярких, однотонных, но не броских цветов. Украшали галунами и вышивкой из серебряных и золотых нитей. Из под открытого на груди къаптала виднелись серебряные застёжки - тюйме, а талию опоясывали серебряным поясом. Утеплённый къаптал снизу подбивали шерстью, беличьими шкурками или мерлушкой. Иногда ворот, борта и подол къаптала тоже окаймляли мехом. Сверху такого утеплённого къаптала или шубы пожилые женщины носили "палтон джаулукъ" - шерстяной плед. Он считался суперпрестижным головным уборам. Выше всего ценились шерстяные пледы особой выделки, напоминавшие карачаево-балкарское "кёрпе" и называвшиеся "кёрпе палтон джаулукъ". Их носили накинув на плечи. Такие пледы были очень популярны и среди русского населения на Кавказе. Они были одеждой, в основном, женщин, девушки носили их доволно редко. "Кёрпе палтон джаулукъ". "Кёрпе джаулукъ" были разного цвета, самыми престижными считались зеленое и бордо. Но главным в этом изделии был не цвет, а качество изделия. Имеющая "кёрпе палтон джаулукъ" считалось богато одетой. По данным Е.Н. Студенецкой были у карачаевцев известны и пледы-платки под названием "палтон джаулукъ". Они представляли собой большие клетчатые платки из чистошерстяной ткани с кистями, квадратной формы, различной расцветки.

Как и мужской, женский головной убор являлся одной из главных деталей костюма. И этот высокий статус головного убора женщин не только не упал, но, наоборот, повысился с появлением в Карачае большого количества разнообразных платков. Хороший, по эстетическим понятиям карачаевцев и балкарцев, платок стал самым престижным головным убором. На ноги молодые женщины одевали мягкие войлочные носки, сверху "сахтьян" - сафьяновые сапожки шитые золотом или с аппликацией. Ещё женщины из овечьих и козьих шкурок шили сафьяновые месси. Женские месси в отличии от мужских украшались вышивкой. Месси надевались с чарыками. Пожилые женщины внутри месси носили ещё и "уюки", которые были короче чем месси, чтобы не выглядывали. Для холодного времени года изготовляли в Карачае "уюки" войлочные, обшитые сафьяном - "сахтиян уюкъ". Они плотно облегали ногу. Войлок для них делали из шерсти разных цветов, среди которых преобладали чёрный и серый, сафьян же употреблялся чёрный или коричневый. Позже стали носить "уюки" - мягкие валенки, с калошами.

Всё вышеописанное ни что иное как наблюдения путешественников побывавших на Кавказе в разное время. Во время проведения археологических раскопок найдено большое количество хорошо сохранившихся типов одежды, которое носили наши предки в далёком прошлом. Просто прежде чем вводить что-то новое в материальную культуру горцев надо было выяснить, а нужно ли оно им. Горянки далеко из дому не отлучались. Разве что летом на кош, а осенью на базар или в соседний аул за невестой. К тому же карачаевки, как и мужчины большую часть пути проводили на лошади верхом. Даже горянки в возрасте легко и долго держались на лошади; национальный костюм веками шлифовался и стал таким удобным. А попробуйте в современном ватном пальто сесть верхом на лошадь или управляться по хозяйству. С седой древности основным занятием карачаевцев было скотоводство и имея сырьё (шкуру и шерсть), как могли не иметь карачаевки тёплой одежды. Каждый народ в силу географических условий и среды обитания носит свою одежду, удобную в быту. Даже царские чиновники в прошлые века обратили внимание в каких больших количествах продают карачаевцы изделия из шерсти: бурки, шубы из овчины, домотканное полотно для черкесок, башлыки, разнообразную обувь из кожи.

Идущие из глубины веков народные промыслы сохранились и в наши дни. Как бы материально не были обеспечены карачаевки, и в настоящее время "заложенная в генах" привычка к труду берет вверх. С малолетства и до глубокой старости вяжут карачаевки для дома и продажи шерстяные изделия. Всего мастерицы вяжут более трёхсот видов одежды. Это и трудовое воспитание девочек и хороший доход в бюджет семьи. Нужно больше внимания уделять народным промыслам и ремёслам и возрождать их в школах и сельских домах культуры.

Комментариев нет